吉村源(よしむら・はじめ)氏: ICAO航空委員会議長職を振り返って

平成31年1月12日

航空委員会 会議場内風景

航空委員会 会議場内風景

航空委員会 会議場前

航空委員会 会議場前

元 在カナダ日本大使館 一等書記官

元ICAO日本政府代表部 代表代理 兼 ICAO航空委員会議長

現 国土交通省 航空局 航空ネットワーク部 国際航空課 航空交渉官

吉村 源

元ICAO日本政府代表部 代表代理 兼 ICAO航空委員会議長

現 国土交通省 航空局 航空ネットワーク部 国際航空課 航空交渉官

吉村 源

2013年3月から、カナダ・モントリオールの国際民間航空機関(ICAO: International Civil Aviation Organization)においてICAO理事会日本政府代表代理及びICAO航空委員会委員として、また、最後の一年間は我が国初となる航空委員会議長を務め、2018年3月末に帰国したところ、モントリオール駐在中の5年間を振り返り、特に日本人として初めて選出された航空委員会議長としての経験等を中心にご報告いたします。なお、このような貴重な経験と実質的な成果を数多く残すことができたのも、在職当時の日本政府代表部の皆さま、外務省、国土交通省の関係者、理事会メンバー、航空委員、ICAO事務局、家族の協力と支えのおかげと思っており、改めて感謝申し上げます。

1.航空委員会とは

まず航空委員会について簡単にご紹介します。ICAOは1944年に署名された国際民間航空条約(通称「シカゴ条約」)に基づき設立された機関です。ICAOにおける最高意思決定機関は、すべての締約国が出席する総会ですが、総会に対して責任を負う常設機関としてICAO理事会(Council)があり、理事会の下に航空運送委員会 (Air Transport Committee:ATC)等、航空委員会(Air Navigation Commission:ANC)があります。航空運送委員会等は、理事会メンバーが委員を務める委員会であり、他に財政委員会、法律委員会、人事委員会等があります。

航空委員会は、シカゴ条約に基づき1947年に設立され、ICAO理事会に対して、シカゴ条約附属書の設定・改正を勧告するとともに、技術的な助言を行います。担当する分野も幅広く、19あるシカゴ条約附属書のうち航空保安及び出入国関連を除く17の附属書を担当します。航空委員会の委員は、3年毎に締約国が指名する者の中から理事会が任命する19人の委員から構成されます。理事会と航空委員会は常設の機関であるため、ICAO本部内で専用の会議場をそれぞれ有しており、ICAO言語(英語、仏語、スペイン語、ロシア語、アラビア語、中国語)の同時通訳を使って審議を行います。また、ICAOにおいては、理事会議長及び航空委員会議長のみ、議長(President)の称号を持ちますが、ICAO内ではPresidentと言えば理事会議長を差し、航空委員会議長はPresident of the Air Navigation Commission (ANC)と呼ばれています。委員会の下には各専門家会合がぶら下がっており、航空委員会の下には17の専門パネルがあります。無線関係では、航法パネル(NSP)、監視パネル(SP)(国交省出身(JPOによりICAO入り)の宇都宮美恵氏がセクレタリー)、通信パネル(CP)、周波数スペクトラム管理パネル(FSMP)等があり、パネルの設立、メンバー承認、作業の指示、報告書のレビュー等は航空委員会により行われます。

我が国としても、ICAOにおける国際標準等の作成に能動的に関与するために、ICAO本部内に日本政府代表部を置き、1956年以降連続して理事会メンバーに選出されるとともに、1962年以降ほぼ連続して航空委員会の委員に選出されており、ICAOの運営及び国際標準等の作成等において、日本政府との橋渡しとともに実質的な貢献を果たしております。

ICAOのニュース・リリースの記事

ICAOのニュース・リリースの記事

航空委員会議長席での筆者

航空委員会議長席での筆者

2.国際標準及び勧告等の策定の流れ

まずICAOにおける国際標準策定の流れをご説明したいと思います。ICAOの主要業務の1つとして、国際標準及び勧告等を策定・改正することがあります。ICAOの成功の歴史は、安全面・効率面、保安面、環境面の課題や締約国及び産業界からのニーズに適切に対処し、必要に応じてシカゴ条約附属書を策定及び改正を行うことにより、国際民間航空が安全かつ整然と発達することを継続的に働きかけてきたことによります。

(1)国際標準等策定のための作業計画の承認

国際標準等策定のための最初のステップは、様々な航空のニーズに基づき、どの専門パネルが、何のために、どの附属書の改正案を、いつまでに作成するか等を定める作業計画を立案・承認することです。課題の抽出については、トップダウンとボトムアップの両方のアプローチを採っており、トップダウンとしては、総会、各種ハイレベル会議、部会会合、グローバル計画(世界航空安全計画、世界航空航法計画など)等から課題を抽出するか、ボトムアップとして、航空委員会の各パネルからの提案、事故調査を踏まえた安全勧告、各地域会合からの勧告、締約国からの直接提案等を踏まえて抽出します。その後、リソース等を考慮して、課題の優先付けを行い、作業計画を決定します。締約国からの要請に基づく作業計画の例としては、北朝鮮からの電磁波妨害の事案が発生した際は韓国政府が理事会や航空委員会にインフォーマルブリーフィングを実施して、標準化の必要性が見つめられて実現化した例があります。

(2)予備審議

航空委員会によって合意された作業計画は、航空委員会の各専門パネルや事務局のスタディーグループ等に検討が委託され、期間としては半年から2年間検討した後、附属書改正案が事務局を通じて航空委員会により提案されます。航空委員会による最初のレビューということで、“予備審議”と呼んでおり、提案された改正案が作業計画で提起された課題を解決しうるものか、費用対効果も含めて締約国において実際に導入しうるものか、適用日の設定は適切か、他の附属書の規定と整合性が図られているか等を視点に審議され、必要に応じて修文を行います。改正案の内容が未熟で、更なる検討が必要と判断される場合は、パネルに差し戻す場合も度々あります。

(3)締約国への意見照会

予備審議を通った附属書改正案は、“ステートレター”という名称で呼ばれておりますが、ICAO事務局長名の書簡により、締約国・産業界等へ発出され、約3ヶ月後までに、意見なしの賛成か、意見付きの賛成か、又は反対かについて意見照会が行われます。パネルにおいて既に合意されていた改正案であっても、ステートレターの回答において締約国から反対意見や意見が出される場合も多々あります。実施的には各専門家パネルの場が主要国間のコンセンサスを得る場として考えられておりますが、パネルメンバーは一人の専門家としての立場で参加しており、必ずしも締約国としての意見を反映する必要性はないことに起因しているものと思われます。もしかしたら、パネルに出席する前にきちんと自国内で調整されていなかった等の場合もあるのかもしれません。

(4)最終レビュー

ステートレターにより締約国等から提出された意見については、事務局が分析し、提出された意見を踏まえた事務局としての修正案が作業文書にまとめられ、航空委員会に提案されます。航空委員会による2回目のレビューであり、“最終レビュー”と呼ばれており、航空委員会は、締約国等から提出された意見と事務局からの修正案を照らし合わせてその妥当性をレビューします。締約国等からの意見が尤もと判断されるにもかかわらず、事務局の修正案が反映されていない場合は、必要な修正を議論し合意します。“最終”という言葉のとおり、航空委員会は、適用日も含めて改正案を理事会に勧告すべきか否かの最終的な判断を行います。その後、事務局から再度、理事会報告書案という形で作業文書が航空委員会に提出されますが、このプロセスは、最終レビューでの修正が改正案に適切に反映されているか、誤字脱字がないか等をチェックすることが目的です。

(5)理事会での採択

上記のプロセスで合意された附属書改正案は、航空委員会議長から、理事会に対して勧告され、理事会の3分の2以上の賛成により採択されます。航空委員会議長は、改正案の目的、内容、影響評価、導入支援のためのプログラムを説明するとともに、理事会メンバーからの質疑に対応します。いわば日本の国会での法案審議にあたるもので、多様な質問が理事会メンバーから出され、改正の必要性等の理解を得るために、事前の入念な準備が必要であることは言うまでもありません。

(6)附属書の改正及び適用日

理事会で採択後、附属書又は附属書の改正がステートレターにより締約国に送付されます。前回のステートレターは締約国への意見照会でしたが、理事会採択後に発出されるステートレターは、締約国の承認・不承認を問うものであり、不承認の場合は3ヶ月以内に理事会に届ける必要があり、不承認の締約国が過半数ある場合は、附属書改正は廃案となります。不承認が過半数に達しない場合は、自動的に有効(Effective)となり改正の内容が確定されます。有効になった際に直ちに適用(applicable)となる訳ではなく、採択時に合意された適用日までに締約国は自国の法律・規則を改正するなど所要の準備を行うこととなります。

3.航空委員会議長を目指すこととなったきっかけ

(1)駆け出しの頃

ICAOに赴任して航空委員になりたての頃は、航空委員会議長になるなんて夢にも思わず、航空委員会の業務に早く慣れることや本省からの依頼事項を処理すること等で精一杯な日々を送っていました。赴任の年(2013年)は、第38回総会もあり、また、その年の11月には中国による防空識別圏の一方的な設定等の政治案件も発生し、大変忙しい年でした。航空委員会の会期は年3回ありますが、自身にとって3期目(2014年1月)が始まるころには航空委員会の議論や雰囲気にも比較的慣れ、その年の1月から新たに航空委員会議長に選出された仏出身の航空委員会議長から、運航・耐空性・乗員免許等の分野を担当する小グループ(航空委員グループと呼ばれている)の座長を任されました。恐らく日本の行政で培った規則改正の経験等を買われたものと思われます。この小グループの役割は、事務局から提出された附属書改正案を航空委員会の審議の前に精査し、議論になりそうなところ等を抽出し、その結果をディスカッションペーパーにまとめて、本会議で発表することでした。座長がペーパーを作成する必要があり、英語での作業文書はそれまでも書いたことがありましたが、メンバーが言っていることを理解し、小グループの結論を2~3頁にまとめることは当時の自分にとっては至難の業でした。英文のライティングを向上しなければということで、早速モントリオールのマギル大学の英語講座に週末を利用して自費で通うことにしました。計2年通いましたが、大変勉強になりました。

(2)全体ワーキンググループ座長の経験

2014年の秋には、米の委員の退任に伴い、附属書改正案のすべてを航空委員会の前にレビューする全体ワーキンググループの座長を任せられました。同グループの役割は、前述の航空委員グループの事前精査結果を利用としつつ、航空委員会の審議前に、全委員に出席を得た上で可能な限りコンセンサスを得て、その結果を航空委員会に勧告することです。航空委員会の議場を使い、また同時通訳を使って議論するため、形だけ見れば、航空委員会の審議と変わらないため、このポジションをうまくやれれば、航空委員会議長の候補になりえるため、実際、歴代の航空委員会議長もこのポスト経験者が多いです。

最初に当時の航空委員会議長からこのポストの座長をやってくれと言われたときは、英語ネイティブの委員が務めていたことが多いポストであり、自分のようなノンネイティブで務まるかと躊躇しましたが、せっかくの機会なので受けることとしました。一つの改正案につき約3時間議論し、その結果を自分自身で作業文書にまとめるといった作業が必要ですが、このポストを1年半ほど続けました。扱った改正案は約15本に達しましたが、その時に学んだことは、まずは発言者の意見をしっかり聞く、意見が分かれた時にどう対応するか、コンセンサスをどうまとめるか等のスキルを身につけるとともに、事前準備や事後の作業文書の作成等において担当の事務局職員と協働することにより仕事レベルの良い関係を構築することができたことでした。航空委員会が担当するすべての分野を扱うポストであったことで、自分の苦手な分野における知識の増進等も図られ、航空委員会議長になる上で大変貴重な機会であったと思っております。

(3)1回目の航空委員会議長選挙

さて、本題に戻りますが、なぜ議長になりたいと思った理由はさまざまありますが、当時の航空委員会議長及びその前の議長も共に欧州出身でした。両者とも我田引水(注:自分に好都合はように取りはからうこと)なやり方で航空委員会の合意を図ろうとしていたことが多く見られ、自身も含め他の地域の委員が大いに不満に思っていたことです。シカゴ条約第57条にも規定されているとおり、航空委員会の意思決定はすべて航空委員会によってなされなければならないとされており、航空委員会議長が単独で決定できることは何一つないという原則が存在します。航空委員会の委員は、各地域のバランスを踏まえて選出されており、議長の権限により一部の地域の意向に偏った意思決定がなされることは避けなければなりません。また、前議長は、理事会への説明や質疑応答も、話は冗長だが真摯に回答しないことも多く、事務局とも無用に対決姿勢をとることが多く、多くの委員が理事会や事務局との関係に危惧しておりました。

そのような状況の中、当時の航空委員会議長も2期目を終わるところであり、航空委員会議長の任期は1年ですが、通常2期2年を務めるのが一般的でしたので、当時の航空委員会議長も退任すると思われており、また、多くの委員からも自分を議長に推す声も多かったことから、議長に立候補することとなりました。しかしながら、2015年の秋の航空委員会議長選挙の締め切り間際になって、当時の航空委員会議長も3期目に向けて立候補することになり、結局、現職との選挙となってしまいました。国際機関の選挙となると、本人の実力以上に政治的な影響を受けやすいものであり、キャピタル(首都)ベースでの支持要請、相互支持要請等が行われることが一般的ですが、航空委員会議長のポストは純粋に技術的専門性とまとめる能力が求められるポストであり、我が国としては、キャピタルベースでの支援活動を行わず、モントリオールで各理事会メンバーに丁寧に説明するという戦略で望みました。多くの理事会メンバーから、自分の目標・施策に対する支持が得られましたが、選挙終盤において対抗馬の現職議長がキャピタルベースでの支援を使用しているという情報が入ってきました。日本としては基本方針を徹して最後まで支持を訴えましたが、残念ながら、この年の理事会での選挙は、現職議長が20票、自分が14票、棄権2票という結果に終わりました。選挙後、多くの理事会メンバーから励ましの言葉を受け取り、理事会から14票もの大票をいただいたことに感謝し、更に航空委員会においていい仕事をしようと気持ちを切り変えることとしました。幸い、2016年1月から、航空委員会第一副議長に選ばれ、議長を補佐する立場になりました。第1副議長は、議長不在時には、議長に代わって理事会へ説明する役割もあり、なぜか3年目に入った前航空委員会議長は、モントリオールを不在にすることが多く、副議長として、年間10回ほど理事会説明の機会を得られたことは大変よい経験でした。

(4)2回目の航空委員会議長選挙

2016年の秋に第39回総会が開催されました。年度末には帰国するものと思っていたところ、国交省の幹部らがモントリオールに出張に来られました。国際機関における日本のプレゼンス向上ということが外務省及び国交省としても重要なテーマであり、ICAO代表部においても邦人職員の採用、昇格等のためにいろいろ活動をしており、そのテーマを国交省の幹部と意見交換していたところ、国交省幹部から、航空委員会の次の議長の話題になりました。国交省幹部からは、現在の議長も2016年末に帰国することはすでに決まっており、次の候補者は自分しかいないのではないか、日本からまだ議長職を輩出していないことから、とりあえず選挙に出て、当選すれば議長をやればいいし、だめだったら帰国すればいいと言われ、あっさり自分の将来が決まってしまいました。

理事会における選挙はその年の12月1日に行われ、英の委員も立候補しましたが、26対10という得票を得て、第31代航空委員会議長に日本人として初めて選ばれました。選挙戦では日本政府代表部の松居眞司常駐代表と二人三脚で、揺るぎない勝ち馬としての理解と支持を静かに積み上げる努力が奏功したと考えられます。

まずICAOにおける国際標準策定の流れをご説明したいと思います。ICAOの主要業務の1つとして、国際標準及び勧告等を策定・改正することがあります。ICAOの成功の歴史は、安全面・効率面、保安面、環境面の課題や締約国及び産業界からのニーズに適切に対処し、必要に応じてシカゴ条約附属書を策定及び改正を行うことにより、国際民間航空が安全かつ整然と発達することを継続的に働きかけてきたことによります。

(1)国際標準等策定のための作業計画の承認

国際標準等策定のための最初のステップは、様々な航空のニーズに基づき、どの専門パネルが、何のために、どの附属書の改正案を、いつまでに作成するか等を定める作業計画を立案・承認することです。課題の抽出については、トップダウンとボトムアップの両方のアプローチを採っており、トップダウンとしては、総会、各種ハイレベル会議、部会会合、グローバル計画(世界航空安全計画、世界航空航法計画など)等から課題を抽出するか、ボトムアップとして、航空委員会の各パネルからの提案、事故調査を踏まえた安全勧告、各地域会合からの勧告、締約国からの直接提案等を踏まえて抽出します。その後、リソース等を考慮して、課題の優先付けを行い、作業計画を決定します。締約国からの要請に基づく作業計画の例としては、北朝鮮からの電磁波妨害の事案が発生した際は韓国政府が理事会や航空委員会にインフォーマルブリーフィングを実施して、標準化の必要性が見つめられて実現化した例があります。

(2)予備審議

航空委員会によって合意された作業計画は、航空委員会の各専門パネルや事務局のスタディーグループ等に検討が委託され、期間としては半年から2年間検討した後、附属書改正案が事務局を通じて航空委員会により提案されます。航空委員会による最初のレビューということで、“予備審議”と呼んでおり、提案された改正案が作業計画で提起された課題を解決しうるものか、費用対効果も含めて締約国において実際に導入しうるものか、適用日の設定は適切か、他の附属書の規定と整合性が図られているか等を視点に審議され、必要に応じて修文を行います。改正案の内容が未熟で、更なる検討が必要と判断される場合は、パネルに差し戻す場合も度々あります。

(3)締約国への意見照会

予備審議を通った附属書改正案は、“ステートレター”という名称で呼ばれておりますが、ICAO事務局長名の書簡により、締約国・産業界等へ発出され、約3ヶ月後までに、意見なしの賛成か、意見付きの賛成か、又は反対かについて意見照会が行われます。パネルにおいて既に合意されていた改正案であっても、ステートレターの回答において締約国から反対意見や意見が出される場合も多々あります。実施的には各専門家パネルの場が主要国間のコンセンサスを得る場として考えられておりますが、パネルメンバーは一人の専門家としての立場で参加しており、必ずしも締約国としての意見を反映する必要性はないことに起因しているものと思われます。もしかしたら、パネルに出席する前にきちんと自国内で調整されていなかった等の場合もあるのかもしれません。

(4)最終レビュー

ステートレターにより締約国等から提出された意見については、事務局が分析し、提出された意見を踏まえた事務局としての修正案が作業文書にまとめられ、航空委員会に提案されます。航空委員会による2回目のレビューであり、“最終レビュー”と呼ばれており、航空委員会は、締約国等から提出された意見と事務局からの修正案を照らし合わせてその妥当性をレビューします。締約国等からの意見が尤もと判断されるにもかかわらず、事務局の修正案が反映されていない場合は、必要な修正を議論し合意します。“最終”という言葉のとおり、航空委員会は、適用日も含めて改正案を理事会に勧告すべきか否かの最終的な判断を行います。その後、事務局から再度、理事会報告書案という形で作業文書が航空委員会に提出されますが、このプロセスは、最終レビューでの修正が改正案に適切に反映されているか、誤字脱字がないか等をチェックすることが目的です。

(5)理事会での採択

上記のプロセスで合意された附属書改正案は、航空委員会議長から、理事会に対して勧告され、理事会の3分の2以上の賛成により採択されます。航空委員会議長は、改正案の目的、内容、影響評価、導入支援のためのプログラムを説明するとともに、理事会メンバーからの質疑に対応します。いわば日本の国会での法案審議にあたるもので、多様な質問が理事会メンバーから出され、改正の必要性等の理解を得るために、事前の入念な準備が必要であることは言うまでもありません。

(6)附属書の改正及び適用日

理事会で採択後、附属書又は附属書の改正がステートレターにより締約国に送付されます。前回のステートレターは締約国への意見照会でしたが、理事会採択後に発出されるステートレターは、締約国の承認・不承認を問うものであり、不承認の場合は3ヶ月以内に理事会に届ける必要があり、不承認の締約国が過半数ある場合は、附属書改正は廃案となります。不承認が過半数に達しない場合は、自動的に有効(Effective)となり改正の内容が確定されます。有効になった際に直ちに適用(applicable)となる訳ではなく、採択時に合意された適用日までに締約国は自国の法律・規則を改正するなど所要の準備を行うこととなります。

附属書改正までの流れ

3.航空委員会議長を目指すこととなったきっかけ

(1)駆け出しの頃

ICAOに赴任して航空委員になりたての頃は、航空委員会議長になるなんて夢にも思わず、航空委員会の業務に早く慣れることや本省からの依頼事項を処理すること等で精一杯な日々を送っていました。赴任の年(2013年)は、第38回総会もあり、また、その年の11月には中国による防空識別圏の一方的な設定等の政治案件も発生し、大変忙しい年でした。航空委員会の会期は年3回ありますが、自身にとって3期目(2014年1月)が始まるころには航空委員会の議論や雰囲気にも比較的慣れ、その年の1月から新たに航空委員会議長に選出された仏出身の航空委員会議長から、運航・耐空性・乗員免許等の分野を担当する小グループ(航空委員グループと呼ばれている)の座長を任されました。恐らく日本の行政で培った規則改正の経験等を買われたものと思われます。この小グループの役割は、事務局から提出された附属書改正案を航空委員会の審議の前に精査し、議論になりそうなところ等を抽出し、その結果をディスカッションペーパーにまとめて、本会議で発表することでした。座長がペーパーを作成する必要があり、英語での作業文書はそれまでも書いたことがありましたが、メンバーが言っていることを理解し、小グループの結論を2~3頁にまとめることは当時の自分にとっては至難の業でした。英文のライティングを向上しなければということで、早速モントリオールのマギル大学の英語講座に週末を利用して自費で通うことにしました。計2年通いましたが、大変勉強になりました。

(2)全体ワーキンググループ座長の経験

2014年の秋には、米の委員の退任に伴い、附属書改正案のすべてを航空委員会の前にレビューする全体ワーキンググループの座長を任せられました。同グループの役割は、前述の航空委員グループの事前精査結果を利用としつつ、航空委員会の審議前に、全委員に出席を得た上で可能な限りコンセンサスを得て、その結果を航空委員会に勧告することです。航空委員会の議場を使い、また同時通訳を使って議論するため、形だけ見れば、航空委員会の審議と変わらないため、このポジションをうまくやれれば、航空委員会議長の候補になりえるため、実際、歴代の航空委員会議長もこのポスト経験者が多いです。

最初に当時の航空委員会議長からこのポストの座長をやってくれと言われたときは、英語ネイティブの委員が務めていたことが多いポストであり、自分のようなノンネイティブで務まるかと躊躇しましたが、せっかくの機会なので受けることとしました。一つの改正案につき約3時間議論し、その結果を自分自身で作業文書にまとめるといった作業が必要ですが、このポストを1年半ほど続けました。扱った改正案は約15本に達しましたが、その時に学んだことは、まずは発言者の意見をしっかり聞く、意見が分かれた時にどう対応するか、コンセンサスをどうまとめるか等のスキルを身につけるとともに、事前準備や事後の作業文書の作成等において担当の事務局職員と協働することにより仕事レベルの良い関係を構築することができたことでした。航空委員会が担当するすべての分野を扱うポストであったことで、自分の苦手な分野における知識の増進等も図られ、航空委員会議長になる上で大変貴重な機会であったと思っております。

(3)1回目の航空委員会議長選挙

さて、本題に戻りますが、なぜ議長になりたいと思った理由はさまざまありますが、当時の航空委員会議長及びその前の議長も共に欧州出身でした。両者とも我田引水(注:自分に好都合はように取りはからうこと)なやり方で航空委員会の合意を図ろうとしていたことが多く見られ、自身も含め他の地域の委員が大いに不満に思っていたことです。シカゴ条約第57条にも規定されているとおり、航空委員会の意思決定はすべて航空委員会によってなされなければならないとされており、航空委員会議長が単独で決定できることは何一つないという原則が存在します。航空委員会の委員は、各地域のバランスを踏まえて選出されており、議長の権限により一部の地域の意向に偏った意思決定がなされることは避けなければなりません。また、前議長は、理事会への説明や質疑応答も、話は冗長だが真摯に回答しないことも多く、事務局とも無用に対決姿勢をとることが多く、多くの委員が理事会や事務局との関係に危惧しておりました。

そのような状況の中、当時の航空委員会議長も2期目を終わるところであり、航空委員会議長の任期は1年ですが、通常2期2年を務めるのが一般的でしたので、当時の航空委員会議長も退任すると思われており、また、多くの委員からも自分を議長に推す声も多かったことから、議長に立候補することとなりました。しかしながら、2015年の秋の航空委員会議長選挙の締め切り間際になって、当時の航空委員会議長も3期目に向けて立候補することになり、結局、現職との選挙となってしまいました。国際機関の選挙となると、本人の実力以上に政治的な影響を受けやすいものであり、キャピタル(首都)ベースでの支持要請、相互支持要請等が行われることが一般的ですが、航空委員会議長のポストは純粋に技術的専門性とまとめる能力が求められるポストであり、我が国としては、キャピタルベースでの支援活動を行わず、モントリオールで各理事会メンバーに丁寧に説明するという戦略で望みました。多くの理事会メンバーから、自分の目標・施策に対する支持が得られましたが、選挙終盤において対抗馬の現職議長がキャピタルベースでの支援を使用しているという情報が入ってきました。日本としては基本方針を徹して最後まで支持を訴えましたが、残念ながら、この年の理事会での選挙は、現職議長が20票、自分が14票、棄権2票という結果に終わりました。選挙後、多くの理事会メンバーから励ましの言葉を受け取り、理事会から14票もの大票をいただいたことに感謝し、更に航空委員会においていい仕事をしようと気持ちを切り変えることとしました。幸い、2016年1月から、航空委員会第一副議長に選ばれ、議長を補佐する立場になりました。第1副議長は、議長不在時には、議長に代わって理事会へ説明する役割もあり、なぜか3年目に入った前航空委員会議長は、モントリオールを不在にすることが多く、副議長として、年間10回ほど理事会説明の機会を得られたことは大変よい経験でした。

(4)2回目の航空委員会議長選挙

2016年の秋に第39回総会が開催されました。年度末には帰国するものと思っていたところ、国交省の幹部らがモントリオールに出張に来られました。国際機関における日本のプレゼンス向上ということが外務省及び国交省としても重要なテーマであり、ICAO代表部においても邦人職員の採用、昇格等のためにいろいろ活動をしており、そのテーマを国交省の幹部と意見交換していたところ、国交省幹部から、航空委員会の次の議長の話題になりました。国交省幹部からは、現在の議長も2016年末に帰国することはすでに決まっており、次の候補者は自分しかいないのではないか、日本からまだ議長職を輩出していないことから、とりあえず選挙に出て、当選すれば議長をやればいいし、だめだったら帰国すればいいと言われ、あっさり自分の将来が決まってしまいました。

理事会における選挙はその年の12月1日に行われ、英の委員も立候補しましたが、26対10という得票を得て、第31代航空委員会議長に日本人として初めて選ばれました。選挙戦では日本政府代表部の松居眞司常駐代表と二人三脚で、揺るぎない勝ち馬としての理解と支持を静かに積み上げる努力が奏功したと考えられます。

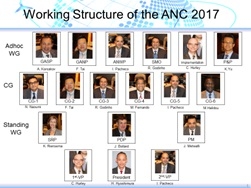

ANCの役割分担

ANCの役割分担

シンガポールのエグゼクティブフォーラムでの発表

シンガポールのエグゼクティブフォーラムでの発表

4.航空委員会議長任期開始までの準備期間

2016年12月1日に理事会にて航空委員会議長選挙が行われた直後、前航空委員会議長の呼びかけで、航空委員全員が議長室に招集され、シャンパンが振る舞われました。前議長からは、選挙期間中のイギリスの委員と小職の奮闘を讃える言葉がありましたが、ドイツの委員からは、ドイツ、イタリア、日本の3国からの初の議長である旨の発言がありました。一瞬政治的な発言は止めてくれと思いましたが、確かにICAOも含め国連機関は、第2次世界大戦の連合国が中心となって設立された設立機関でしたが、現在の航空に関わる課題に対処するためには戦勝国、敗戦国の分け隔てなく知恵を出し一致協力して取り組む時代になったのだと理解し、議長就任時の挨拶でも同旨の内容を借用させてもらいました。

選挙から任期開始の2017年1月1日までは実際1月もありませんでしたが、まず、議長として何を成し遂げたいかを整理することとしました。いわゆるやるべきリストで“ANCメニュー2017”と名付け、前菜、メインコース、アラカルト、デザートの分類で整理しました。例を挙げれば、前菜としては、2016年の総会で承認された世界航空安全計画(GASP)、世界航空航法計画(GANP)の導入と2019年の総会に向けた同計画の更新など、メインコースとしては、2018年を適用日とする標準勧告(SARPs)案の策定、既SARPsの導入に係る課題の整理とその解決策の検討を挙げ、アラカルトでは、ANC内の構造改革、理事会や事務局とのコミュニケーションの強化等を示し、デザートでは、当該年度の視察先として、日本及び米西海岸とすること、審議の間にコーヒーブレークを導入するなどを盛り込みました。

ANCメニューを、まず航空技術局長のクリーマー氏に説明し、その後、アリウ理事会議長にも説明しました。アリウ議長からは、議長自身の考えとも一致している、また、理事会とのコミュニケーション強化の部分については、是非何か特別なことをしようと言われました。宿題をもらいましたが、理事会議長と共にICAOを良くしたい、世界を少しでも良くしたいという共感が得られた気がしました。

年末にANC議長室の引き渡しを受けた後、議長室のレイアウトの変更を行いました。議長室には50平米程度の会議部屋があり、元々10人用の会議テーブルとソファーがありましたが、会議テーブルを増設し、19の委員全員が必要な時にいつでも参集し話し合いができる環境としました。コーヒーやミネラルウォーター、様々なドリンクやスナックも用意し、一部ポケットマネーでしたが、委員が気持ちよく仕事をしてもらうことが重要と考えました。また、折角なので日本の文化も知ってもらおうと、オタワの在カナダ日本大使館から、日本絵画を数枚借用し、会議室に飾りました。大晦日の夜には、子供らにも手伝ってもらい、掃除やドリンクの陳列などを行いました。

5.第204会期航空委員会

年が明けて、第204会期が2017年1月9日から始まりました。審議の前日に航空委員全員に議長室に集まってもらい、今後の方針として、ANCメニューを発表するとともに、副議長やワーキングループ座長等の役職を発表しました。役職については、年末に各委員アンケート調査した結果に基づいており、また、事前に根回し済みであったため、特段反対意見はありませんでした。自分としては、議長だと威張るつもりはなく、航空委員会全体の能力を最大限発揮したいと思っていたため、議長も含めて各人が支え合い、それぞれが与えられた役割を存分に発揮すべしという意味で、上図のとおり、航空委員会議長は一番下に置き、副議長、全体ワーキンググループ座長を下から並べ、航空委員会全体を支えるポンチ絵を示しました。

また、 昨年までは、議長、第一副議長、第二副議長、全体ワーキンググループの3座長の6人のみで、週1回集まり、航空委員会の運営や方針を議論し、その他の13人の委員は、その結果に従うといったやり方が取られていましたが、そもそも航空委員は、独立した専門家であり、各人が同等の投票権を持っていることが保証されており、少人数の委員により全体の方針が決められるべきではありません。このため、委員全員が週1回集まることを提案し、会期中は毎週月曜の朝に計画ミーティングと称して1時間程度集まることとしました。毎回のミーティングでは、議長として把握している全ての情報を共有し、委員からも問題意識や懸念事項が共有されました。各委員は、公式の審議の場では言いにくいことも、率直に、時には厳しい意見を述べることができるため、議長としては、実は本会議の場より厳しいハンドリングが求められることも多かったです。しかしながら、各委員の問題意識や審議で論争となりそうな点を事前に把握することができるとともに、今後の進め方等を委員全員で率直に意見交換できるので、大変有益な場となりました。1年間を通じて特段大きな問題も委員からの不満も発生しなかった理由は、これらのミーティング等を通じて風通しを良くしていた結果だと思っております。

さて、第204会期の話をしますが、第1回会合の冒頭において、就任挨拶を行いました。審議が行われている現時点でも約12,000機の航空機が上空を飛んでおり、仮に1機平均100人の乗客が搭乗しているとすれば100万人以上の人が常に空中にいるということであり、ICAOの航空委員会として、緊張感を持って、更なる安全向上、管制の効率性の向上等のため、皆で協力して取り組みたい旨述べました。

SARPsの改正サイクルが2年ということもあり、2017年の1年間は、2018年11月を適用日とするシカゴ条約附属書の改正案を多数審議することが計画されておりました。第204会期では、表1のうち、9つの附属書改正案の予備審議を実施しました。また、それ以外の重要な案件としては、第39回総会の勧告とその対応方針の承認、約700件ある航空技術計画の更新の承認、各ANCパネルの報告書や各地域安全及び計画会合報告書のレビュー等がありました。

特に時間をかけて審議した案件は、宇宙天気情報に係る気象パネル報告書のレビューと第3附属書の改正案でした。ICAOは技術的な機関ですが、往々にして政治的な影響を受ける組織であり、宇宙天気情報の提供に関しても例外ではありませんでした。宇宙天気情報を一元的に提供したいとする米国とイギリス、これを阻止し、自国周辺の宇宙天気情報は自ら提供したいロシア、中国及びフランスという対立構図がありました。航空委員は独立した専門家として位置づけられているものの、案件によっては強いマンデートを本国から受ける委員もおり、延々と審議した結果、必要に応じて宇宙天気情報を地域的にも提供できる要件とすることで落ち着きました。これについては後日談もあり、改正提案を受け、2017年6月に宇宙天気情報提供者を公募するステートレターが事務局長から発出されたのですが、個別ステートレターとして一部の国しか配信されていないことが判明しました。議長として、全締約国に対して公募の対象を広げるよう航空技術局長に申し入れ、改めて電子ブレティンを発行することとなりました。航空委員がある程度目を光らせていないと、事務局といえども、様々な国からの影響を受けるものと再認識した次第です。

航空委員会の会期は、前半の3週間、その後3週間のリセス(休会期間)を挟んで、後半の3週間があります。リセスは、元々事務局が作業文書を作成するために必要な期間として挿入されているため、委員自体は休みと思われるかもしれませんが、後半の審議のための準備的な会合が複数開催されます。その中の1つにGBAS(地上型補強システム)カテゴリー3の要件に係る準備会合が開催されました。GBASカテゴリー3の要件は、実証フェーズも含めて10年以上航法システムパネル(NSP)で検討してきたものであり、そのラポーターであるボーイング技術者のマーフィー氏がシアトルから出張し、航空委員に対して詳細な技術的な説明をしてもらいました。その会合では3時間以上も議論が行われましたが、後の航空委員会の場では、既に委員の意見も改正案に取り込まれた形になっていたので、特段の意見もなく、約20分で終了しました。ICAOに赴任する前は、航空局の管制技術課でGBASカテゴリー3の基準開発も担当していたため、個人的にも無事に採択され嬉しく思っております。

リセス中は、各理事会メンバーに対して、リセス後の理事会への勧告事項について根回しを行いました。前議長はやっていなかったようですが、これも日本の役所で学んだ経験であり、地域毎の理事会メンバーが集まる機会に参加させてもらい、航空機の二酸化炭素排出物基準等の附属書改正案の概要等の説明・質疑応答を行いました。地道な作業ですが、事前に理事会メンバーの関心事項や懸念を把握するメリットができ、本番の理事会の準備にもなり、また、航空委員会に対する理解の増進、信頼関係の構築に貢献したと認識しております。

会期後半は、午前中は航空委員会の議事、午後は理事会への説明と多忙な日々をこなす必要がありましたが、他の委員や代表部、家族が支えてくれたおかげで何とかやり遂げる(survive)ことができました。ある委員などは、審議後に近づいてきて、議事中の自分の表情が硬いとか、もっと自信を持った表情がいいとか、細かく指導してくれる委員もおり、本当に年配の委員から若手の委員までに育ててもらった感じでした。

6.各地域へのプレゼンス向上

航空委員会議長に選ばれた時、松居代表(ICAO理事会日本政府代表)と話し合い、日本人の国際プレゼンスを向上するために、ICAOでのシンポジウムの他、欧州、アフリカ、中東、南米、アジアの各地域の大きな会合に出席し、パネリストや講演を行うことを決めました。また、世界の国々において、ICAOで実質的に国際基準を策定している航空委員会の知名度は低いと感じており、それがステートレターの回答率の低さ、附属書の導入率の低さの遠因にもなっていると考えていたため、航空委員会のプレゼンス向上にも貢献すると思い可能な限り実施することとしました。結果的に1年間という短い期間でしたが、表2のとおり、おおよそ目標は達成できました。

航空委員会議長として参加したICAO・地域会合等

2016年12月1日に理事会にて航空委員会議長選挙が行われた直後、前航空委員会議長の呼びかけで、航空委員全員が議長室に招集され、シャンパンが振る舞われました。前議長からは、選挙期間中のイギリスの委員と小職の奮闘を讃える言葉がありましたが、ドイツの委員からは、ドイツ、イタリア、日本の3国からの初の議長である旨の発言がありました。一瞬政治的な発言は止めてくれと思いましたが、確かにICAOも含め国連機関は、第2次世界大戦の連合国が中心となって設立された設立機関でしたが、現在の航空に関わる課題に対処するためには戦勝国、敗戦国の分け隔てなく知恵を出し一致協力して取り組む時代になったのだと理解し、議長就任時の挨拶でも同旨の内容を借用させてもらいました。

選挙から任期開始の2017年1月1日までは実際1月もありませんでしたが、まず、議長として何を成し遂げたいかを整理することとしました。いわゆるやるべきリストで“ANCメニュー2017”と名付け、前菜、メインコース、アラカルト、デザートの分類で整理しました。例を挙げれば、前菜としては、2016年の総会で承認された世界航空安全計画(GASP)、世界航空航法計画(GANP)の導入と2019年の総会に向けた同計画の更新など、メインコースとしては、2018年を適用日とする標準勧告(SARPs)案の策定、既SARPsの導入に係る課題の整理とその解決策の検討を挙げ、アラカルトでは、ANC内の構造改革、理事会や事務局とのコミュニケーションの強化等を示し、デザートでは、当該年度の視察先として、日本及び米西海岸とすること、審議の間にコーヒーブレークを導入するなどを盛り込みました。

ANCメニューを、まず航空技術局長のクリーマー氏に説明し、その後、アリウ理事会議長にも説明しました。アリウ議長からは、議長自身の考えとも一致している、また、理事会とのコミュニケーション強化の部分については、是非何か特別なことをしようと言われました。宿題をもらいましたが、理事会議長と共にICAOを良くしたい、世界を少しでも良くしたいという共感が得られた気がしました。

年末にANC議長室の引き渡しを受けた後、議長室のレイアウトの変更を行いました。議長室には50平米程度の会議部屋があり、元々10人用の会議テーブルとソファーがありましたが、会議テーブルを増設し、19の委員全員が必要な時にいつでも参集し話し合いができる環境としました。コーヒーやミネラルウォーター、様々なドリンクやスナックも用意し、一部ポケットマネーでしたが、委員が気持ちよく仕事をしてもらうことが重要と考えました。また、折角なので日本の文化も知ってもらおうと、オタワの在カナダ日本大使館から、日本絵画を数枚借用し、会議室に飾りました。大晦日の夜には、子供らにも手伝ってもらい、掃除やドリンクの陳列などを行いました。

5.第204会期航空委員会

年が明けて、第204会期が2017年1月9日から始まりました。審議の前日に航空委員全員に議長室に集まってもらい、今後の方針として、ANCメニューを発表するとともに、副議長やワーキングループ座長等の役職を発表しました。役職については、年末に各委員アンケート調査した結果に基づいており、また、事前に根回し済みであったため、特段反対意見はありませんでした。自分としては、議長だと威張るつもりはなく、航空委員会全体の能力を最大限発揮したいと思っていたため、議長も含めて各人が支え合い、それぞれが与えられた役割を存分に発揮すべしという意味で、上図のとおり、航空委員会議長は一番下に置き、副議長、全体ワーキンググループ座長を下から並べ、航空委員会全体を支えるポンチ絵を示しました。

また、 昨年までは、議長、第一副議長、第二副議長、全体ワーキンググループの3座長の6人のみで、週1回集まり、航空委員会の運営や方針を議論し、その他の13人の委員は、その結果に従うといったやり方が取られていましたが、そもそも航空委員は、独立した専門家であり、各人が同等の投票権を持っていることが保証されており、少人数の委員により全体の方針が決められるべきではありません。このため、委員全員が週1回集まることを提案し、会期中は毎週月曜の朝に計画ミーティングと称して1時間程度集まることとしました。毎回のミーティングでは、議長として把握している全ての情報を共有し、委員からも問題意識や懸念事項が共有されました。各委員は、公式の審議の場では言いにくいことも、率直に、時には厳しい意見を述べることができるため、議長としては、実は本会議の場より厳しいハンドリングが求められることも多かったです。しかしながら、各委員の問題意識や審議で論争となりそうな点を事前に把握することができるとともに、今後の進め方等を委員全員で率直に意見交換できるので、大変有益な場となりました。1年間を通じて特段大きな問題も委員からの不満も発生しなかった理由は、これらのミーティング等を通じて風通しを良くしていた結果だと思っております。

さて、第204会期の話をしますが、第1回会合の冒頭において、就任挨拶を行いました。審議が行われている現時点でも約12,000機の航空機が上空を飛んでおり、仮に1機平均100人の乗客が搭乗しているとすれば100万人以上の人が常に空中にいるということであり、ICAOの航空委員会として、緊張感を持って、更なる安全向上、管制の効率性の向上等のため、皆で協力して取り組みたい旨述べました。

SARPsの改正サイクルが2年ということもあり、2017年の1年間は、2018年11月を適用日とするシカゴ条約附属書の改正案を多数審議することが計画されておりました。第204会期では、表1のうち、9つの附属書改正案の予備審議を実施しました。また、それ以外の重要な案件としては、第39回総会の勧告とその対応方針の承認、約700件ある航空技術計画の更新の承認、各ANCパネルの報告書や各地域安全及び計画会合報告書のレビュー等がありました。

2017年中に審議した附属書改正案

特に時間をかけて審議した案件は、宇宙天気情報に係る気象パネル報告書のレビューと第3附属書の改正案でした。ICAOは技術的な機関ですが、往々にして政治的な影響を受ける組織であり、宇宙天気情報の提供に関しても例外ではありませんでした。宇宙天気情報を一元的に提供したいとする米国とイギリス、これを阻止し、自国周辺の宇宙天気情報は自ら提供したいロシア、中国及びフランスという対立構図がありました。航空委員は独立した専門家として位置づけられているものの、案件によっては強いマンデートを本国から受ける委員もおり、延々と審議した結果、必要に応じて宇宙天気情報を地域的にも提供できる要件とすることで落ち着きました。これについては後日談もあり、改正提案を受け、2017年6月に宇宙天気情報提供者を公募するステートレターが事務局長から発出されたのですが、個別ステートレターとして一部の国しか配信されていないことが判明しました。議長として、全締約国に対して公募の対象を広げるよう航空技術局長に申し入れ、改めて電子ブレティンを発行することとなりました。航空委員がある程度目を光らせていないと、事務局といえども、様々な国からの影響を受けるものと再認識した次第です。

航空委員会の会期は、前半の3週間、その後3週間のリセス(休会期間)を挟んで、後半の3週間があります。リセスは、元々事務局が作業文書を作成するために必要な期間として挿入されているため、委員自体は休みと思われるかもしれませんが、後半の審議のための準備的な会合が複数開催されます。その中の1つにGBAS(地上型補強システム)カテゴリー3の要件に係る準備会合が開催されました。GBASカテゴリー3の要件は、実証フェーズも含めて10年以上航法システムパネル(NSP)で検討してきたものであり、そのラポーターであるボーイング技術者のマーフィー氏がシアトルから出張し、航空委員に対して詳細な技術的な説明をしてもらいました。その会合では3時間以上も議論が行われましたが、後の航空委員会の場では、既に委員の意見も改正案に取り込まれた形になっていたので、特段の意見もなく、約20分で終了しました。ICAOに赴任する前は、航空局の管制技術課でGBASカテゴリー3の基準開発も担当していたため、個人的にも無事に採択され嬉しく思っております。

リセス中は、各理事会メンバーに対して、リセス後の理事会への勧告事項について根回しを行いました。前議長はやっていなかったようですが、これも日本の役所で学んだ経験であり、地域毎の理事会メンバーが集まる機会に参加させてもらい、航空機の二酸化炭素排出物基準等の附属書改正案の概要等の説明・質疑応答を行いました。地道な作業ですが、事前に理事会メンバーの関心事項や懸念を把握するメリットができ、本番の理事会の準備にもなり、また、航空委員会に対する理解の増進、信頼関係の構築に貢献したと認識しております。

会期後半は、午前中は航空委員会の議事、午後は理事会への説明と多忙な日々をこなす必要がありましたが、他の委員や代表部、家族が支えてくれたおかげで何とかやり遂げる(survive)ことができました。ある委員などは、審議後に近づいてきて、議事中の自分の表情が硬いとか、もっと自信を持った表情がいいとか、細かく指導してくれる委員もおり、本当に年配の委員から若手の委員までに育ててもらった感じでした。

6.各地域へのプレゼンス向上

航空委員会議長に選ばれた時、松居代表(ICAO理事会日本政府代表)と話し合い、日本人の国際プレゼンスを向上するために、ICAOでのシンポジウムの他、欧州、アフリカ、中東、南米、アジアの各地域の大きな会合に出席し、パネリストや講演を行うことを決めました。また、世界の国々において、ICAOで実質的に国際基準を策定している航空委員会の知名度は低いと感じており、それがステートレターの回答率の低さ、附属書の導入率の低さの遠因にもなっていると考えていたため、航空委員会のプレゼンス向上にも貢献すると思い可能な限り実施することとしました。結果的に1年間という短い期間でしたが、表2のとおり、おおよそ目標は達成できました。

航空委員会議長として参加したICAO・地域会合等

藤井国土交通政務官への表敬

藤井国土交通政務官への表敬

京都大学にて次世代人材育成の

京都大学にて次世代人材育成のセミナー

7.第205会期航空委員会

2017年4月末から始まった第205会期は、予備審議も5本と、前会期に比べて議題数も少なく、少し余裕を持ってこなせるかと当初思っていましたが、甘くはありませんでした。会期期間中米国が突如、中東からの航空機に対して、パソコン等の携帯型電子機器(PED)の機内持ち込みを制限する一方的な対応を取ったため、ICAO内でも論争となりました。ICAOの危険物に係る航空輸送の技術指令上では、リチウムイオン電池を使用するPEDを預け入れ荷物に含めることを推奨しておらず、また、当然のことながら、中東地域の理事会メンバーは、猛烈に米国の措置に反対の意を唱えました。米国としては2年前に客室に持ち込まれたが飛行中に爆発した事案を踏まえて取った措置でしたが、逆に安全性の面でリスクを増大させるといったこととなり、安全を担当する航空委員会(ANC)、保安を担当する不正妨害委員会(UIC)と連携して進めました。既存のパネルではカバーできない案件のため、新たにアドホックの専門家会合を設立することとし、理事会から航空委員会に対して、しっかり監督するように指示があり、対応することとなりました。

8.航空委員会の訪日

航空委員会では、毎年、訪問国を定めて、その国の航空当局と航空安全・管制の現状、課題等について意見交換し、航空施設等の視察を行っております。これまで日本を訪問国としたことがなかったため、事前に、日本の外務省、航空局にお願いして受け入れの了解をもらえたため、2017年は日本とその前に米国の西海岸の航空宇宙関連施設を訪問することとしました。日本では、まず、航空委員全員で藤井国土交通政務官へ表敬を行いました。議長として日本のICAOに対する貢献への謝辞を、日英の通訳を介して英語で述べました。その後、国交省航空局において、外務省も同席の上、髙野安全部長、板野交通管制部長(当時)から、我が国の航空政策の説明をしてもらいました。その後、気象庁、羽田空港、全日空、日本航空を訪問し、関係者との意見交換を実施しました。日本航空の安全啓発センターでJAL123便の事故の説明を受け、航空委員らはこのような施設は外国にはないため、大変有益であるとの意見がありました。

羽田から、福岡に飛び、航空交通管理センターを視察し、その後京都に移動し、京都大学で京都大生を含む京都周辺の大学生・院生に対して、将来の航空人材育成の観点から、ICAOの役割、事務局職員になるためには等の講義を英語や日本語を交えて行い、参加した大学生と航空委員の間で活発な意見交換が行いました。その夜は、京都市等の協力を得て、日本の伝統的な文化や食事に触れることができ、参加した航空委員が相当日本好きになったことは間違いありません。その後、名古屋のMRJのミュージアムを視察しました。名古屋では東京行きの新幹線の集合時間に遅れた委員が一人いましたが、航空局の担当官が残って後で連れてきてもらい無事を得ましたが、大きなハプニングもなく無事に全ての行程が終了できたことは、日本の関係者の皆様のおかげであり、改めて書面を借りてお礼申し上げます。

2017年4月末から始まった第205会期は、予備審議も5本と、前会期に比べて議題数も少なく、少し余裕を持ってこなせるかと当初思っていましたが、甘くはありませんでした。会期期間中米国が突如、中東からの航空機に対して、パソコン等の携帯型電子機器(PED)の機内持ち込みを制限する一方的な対応を取ったため、ICAO内でも論争となりました。ICAOの危険物に係る航空輸送の技術指令上では、リチウムイオン電池を使用するPEDを預け入れ荷物に含めることを推奨しておらず、また、当然のことながら、中東地域の理事会メンバーは、猛烈に米国の措置に反対の意を唱えました。米国としては2年前に客室に持ち込まれたが飛行中に爆発した事案を踏まえて取った措置でしたが、逆に安全性の面でリスクを増大させるといったこととなり、安全を担当する航空委員会(ANC)、保安を担当する不正妨害委員会(UIC)と連携して進めました。既存のパネルではカバーできない案件のため、新たにアドホックの専門家会合を設立することとし、理事会から航空委員会に対して、しっかり監督するように指示があり、対応することとなりました。

8.航空委員会の訪日

航空委員会では、毎年、訪問国を定めて、その国の航空当局と航空安全・管制の現状、課題等について意見交換し、航空施設等の視察を行っております。これまで日本を訪問国としたことがなかったため、事前に、日本の外務省、航空局にお願いして受け入れの了解をもらえたため、2017年は日本とその前に米国の西海岸の航空宇宙関連施設を訪問することとしました。日本では、まず、航空委員全員で藤井国土交通政務官へ表敬を行いました。議長として日本のICAOに対する貢献への謝辞を、日英の通訳を介して英語で述べました。その後、国交省航空局において、外務省も同席の上、髙野安全部長、板野交通管制部長(当時)から、我が国の航空政策の説明をしてもらいました。その後、気象庁、羽田空港、全日空、日本航空を訪問し、関係者との意見交換を実施しました。日本航空の安全啓発センターでJAL123便の事故の説明を受け、航空委員らはこのような施設は外国にはないため、大変有益であるとの意見がありました。

羽田から、福岡に飛び、航空交通管理センターを視察し、その後京都に移動し、京都大学で京都大生を含む京都周辺の大学生・院生に対して、将来の航空人材育成の観点から、ICAOの役割、事務局職員になるためには等の講義を英語や日本語を交えて行い、参加した大学生と航空委員の間で活発な意見交換が行いました。その夜は、京都市等の協力を得て、日本の伝統的な文化や食事に触れることができ、参加した航空委員が相当日本好きになったことは間違いありません。その後、名古屋のMRJのミュージアムを視察しました。名古屋では東京行きの新幹線の集合時間に遅れた委員が一人いましたが、航空局の担当官が残って後で連れてきてもらい無事を得ましたが、大きなハプニングもなく無事に全ての行程が終了できたことは、日本の関係者の皆様のおかげであり、改めて書面を借りてお礼申し上げます。

航空委員会議長用の

航空委員会議長用の木槌(ガーブル)

GANISシンポジウムにて

GANISシンポジウムにてANC賞の授与

9.第206会期航空委員会

2017年9月から始まった第206会期は、航空委員会議長として最後の会期となりましたが、会期の初めから様々なイベントがありました。まず、アリウ議長と以前約束した理事会と航空委員会のコミュニケーション強化のための会合を実施しました。このような両者の会合は約10年ぶりということで、夏の間、あれこれ考えましたが、GASPやGANPのような世界安全・管制計画からSARPsが策定され、締約国・地域において導入されるまでのプロセスを検証しその改善策の提案、ドローンや宇宙航空機、サイバーセキュリティなどの新たな課題への取り組み方針等について、航空委員会を代表して、理事会に対して説明しました。日本の代表部からコーヒーやクッキーを提供してもらったこともあり、休憩時間中も含めて理事会メンバーと航空委員会委員の間で活発な意見交換が行われ、両者の理解が増進され、距離が少しは近くなったと思っております。

本会期の主な議題は、前会期等で予備審議された様々な附属書改正案が、ステートレターによる締約国への意見照会を踏まえて、最終レビューすることでした。これまで締約国の回答率は平均50カ国程度でしたが、今回は平均70カ国以上と格段に向上しており、内容的に各国の関心の高いテーマであったことは別として、各地域を訪問し、ステートレターへの回答を呼びかけていたことも少しは効果があったのではと思っております。16の改正案については、航空委員や産業界オブザーバー等の意見をしっかり聞き、反対意見がある場合は議論を省くことなく十分時間をかけて審議を進行させ、最終的にはすべての改正案について皆が納得する形でまとめることができました。

日本政府代表部の一員としての任期満了に伴い、航空委員会議長として最後の会期を迎える前には、理事会議長から続投への期待、また理事会に出席した最後の日には仕事ぶりへの思いがけない高い評価と労いの言葉を頂いたことで自分なりの達成感を自覚することができました。

10.最後に

航空委員会議長という大役を引き受けて感じたことは、最初はこんな自分が務まるのかと思っていましたが、前任の議長から自分の名前の入った木槌(ガーブルと呼ばれ、審議終了時に議長が叩くもの)をもらった時から、Hajime Yoshimuraという一つの個人を超えて、まるで歴代の航空委員会議長が自分の肩の上に乗ったような感じがし、もの怖じしないようになりました。ポジションが人を作るという話がありますが、正にその通りだと思います。

航空委員会議長として、まだまだ反省すべきことは多々ありますが、皆の意見をしっかり聴き公平に扱うこと、全ての人がプロセスを通じて意思決定に関与できること、そのために必要な情報提供や議論の場の設定に努めること等を心がけました。その結果、組織の透明性、多くの知恵を結集して最良の結果を導き出すことができたのではと思っております。

ICAOも含めて国際社会で活躍する日本人はまだそれほど多くおりません。日本に帰ってきて思うことは個々の方々は皆さん十分すぎるぐらい立派で語学もでき、いくらでも世界の舞台に活躍できる人材だと感じております。議長として費やす時間や労力と得られる便益を比較したらとても割に合うものではないですが、得られる経験は得がたいものであり、一歩前に出る勇気と夢を持ち続ける気持ちができれば、世界の門戸は誰にでも開かれるものと信じております。

最後までご一読していただきありがとうございました。

2017年9月から始まった第206会期は、航空委員会議長として最後の会期となりましたが、会期の初めから様々なイベントがありました。まず、アリウ議長と以前約束した理事会と航空委員会のコミュニケーション強化のための会合を実施しました。このような両者の会合は約10年ぶりということで、夏の間、あれこれ考えましたが、GASPやGANPのような世界安全・管制計画からSARPsが策定され、締約国・地域において導入されるまでのプロセスを検証しその改善策の提案、ドローンや宇宙航空機、サイバーセキュリティなどの新たな課題への取り組み方針等について、航空委員会を代表して、理事会に対して説明しました。日本の代表部からコーヒーやクッキーを提供してもらったこともあり、休憩時間中も含めて理事会メンバーと航空委員会委員の間で活発な意見交換が行われ、両者の理解が増進され、距離が少しは近くなったと思っております。

本会期の主な議題は、前会期等で予備審議された様々な附属書改正案が、ステートレターによる締約国への意見照会を踏まえて、最終レビューすることでした。これまで締約国の回答率は平均50カ国程度でしたが、今回は平均70カ国以上と格段に向上しており、内容的に各国の関心の高いテーマであったことは別として、各地域を訪問し、ステートレターへの回答を呼びかけていたことも少しは効果があったのではと思っております。16の改正案については、航空委員や産業界オブザーバー等の意見をしっかり聞き、反対意見がある場合は議論を省くことなく十分時間をかけて審議を進行させ、最終的にはすべての改正案について皆が納得する形でまとめることができました。

日本政府代表部の一員としての任期満了に伴い、航空委員会議長として最後の会期を迎える前には、理事会議長から続投への期待、また理事会に出席した最後の日には仕事ぶりへの思いがけない高い評価と労いの言葉を頂いたことで自分なりの達成感を自覚することができました。

10.最後に

航空委員会議長という大役を引き受けて感じたことは、最初はこんな自分が務まるのかと思っていましたが、前任の議長から自分の名前の入った木槌(ガーブルと呼ばれ、審議終了時に議長が叩くもの)をもらった時から、Hajime Yoshimuraという一つの個人を超えて、まるで歴代の航空委員会議長が自分の肩の上に乗ったような感じがし、もの怖じしないようになりました。ポジションが人を作るという話がありますが、正にその通りだと思います。

航空委員会議長として、まだまだ反省すべきことは多々ありますが、皆の意見をしっかり聴き公平に扱うこと、全ての人がプロセスを通じて意思決定に関与できること、そのために必要な情報提供や議論の場の設定に努めること等を心がけました。その結果、組織の透明性、多くの知恵を結集して最良の結果を導き出すことができたのではと思っております。

ICAOも含めて国際社会で活躍する日本人はまだそれほど多くおりません。日本に帰ってきて思うことは個々の方々は皆さん十分すぎるぐらい立派で語学もでき、いくらでも世界の舞台に活躍できる人材だと感じております。議長として費やす時間や労力と得られる便益を比較したらとても割に合うものではないですが、得られる経験は得がたいものであり、一歩前に出る勇気と夢を持ち続ける気持ちができれば、世界の門戸は誰にでも開かれるものと信じております。

最後までご一読していただきありがとうございました。

筆者(前列中央)、ICAO航空委員会メンバー、

ICAO事務局航空技術局長(前列左から4人目)らと