ICAO TRIPマガジンへの日本の旅券に関する記事の掲載

平成29年2月7日

慶応2年(1866年)に日本で初めての海外渡航文書が発行されてから150年目を迎えた昨年秋,日本の旅券(パスポート)の変遷に関する記事がICAOが発行するTRIPマガジンに掲載されました。

日本国旅券の変遷について(和訳)

外務省領事局旅券課長 遠藤 彰

2016年9月22日から25日にわたり,東京で開催された「ツーリズムEXPOジャパン2016」。日本国内に加え海外140カ国・地域からも参加を得て,1500以上の出展ブースに約19万人の来場者を集め大いに賑わった。外務省もその一角でブースを出展し【写真1】,人目を引いた。「パスポート150周年記念ブース」である。

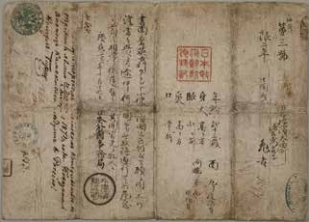

中世ヨーロッパで城塞都市間の移動に必要なものとして「パスポート」が使われはじめていた頃,日本はまだ将軍の時代(江戸時代;1603~1868年)で,鎖国政策をとっていた。一般国民に海外渡航の途が開かれたのは,1866年からである。最初のパスポート【写真2】はパリ万博に参加する曲芸一座18名に対するもので,その中の1部のオリジナルが外務省外交史料館に保管されている。上記のブースでは,このパスポートを含め,現在に至るまでの各種のパスポートのモデルを現物紹介したものである。

日本パスポート150年の歴史は,世界のパスポートの進化を物語っている。1917年に写真添付を開始,1926年には冊子型が誕生した。また1992年に機械読み取り式が導入された後,2006年にはIC旅券が導入されるなど,近年のIT技術の急速な発展を反映している。昨今は,偽変造対策の重要性が叫ばれる中,これら先端技術の数々が各国のパスポートにも集約されるようになった。

日本では,2020年に東京オリンピック・パラリンピックが開催されるのを機に,その前年に発行を予定している次期旅券モデルでは,種々の日本ならではの偽変造対策技術を最新化するとともに,その一環として査証ページに日本的なデザインを新たに採用する。数ある候補の中から選ばれたのは,世界的にも有名な浮世絵の一つ,「冨嶽三十六景」である【写真3】。日本の各地から望める富士山がメインモチーフとなっており,ページ毎に様々な富士山の姿を楽しむことができる。150年の歴史を経て,日本のパスポートは今,新たな歴史の一ページを刻もうとしている。